El lunes alrededor de las 12:33 la red eléctrica colapsó. Uno o más eventos todavía por determinar causaron una cadena de problemas que —en cinco segundos— desencadenó la desconexión con Europa y tumbó el suministro peninsular.

¿Por qué falló el sistema? Cuatro días después del apagón sigue habiendo grandes incógnitas. Este primer gráfico resume la información firme sobre la secuencia temporal:

La cronología anterior es un trabajo en construcción, pendiente de información e investigación que llegará. Pero de momento hay tres incógnitas esenciales:

1. ¿Qué ocasionó esas caídas de la generación?

Red Eléctrica apunta al suroeste al hablar de las caídas de las 12.33.16 y dice que es “muy posible” que la generación afectada fuese solar. Pero se desconoce las plantas afectadas y la causa de su desconexión. El motivo podría ser un fallo en la red o problemas en las líneas de alta tensión. Pero también un suceso en alguna gran central o planta de generación, como un cortocircuito u otra cosa.

Como nos confirmaba Marta Victoria, investigadora en la Universidad Técnica de Dinamarca: “Creo que ocurrió una cascada de eventos que acabó produciendo el apagón, pero todavía no sabemos cuál fue el evento inicial”.

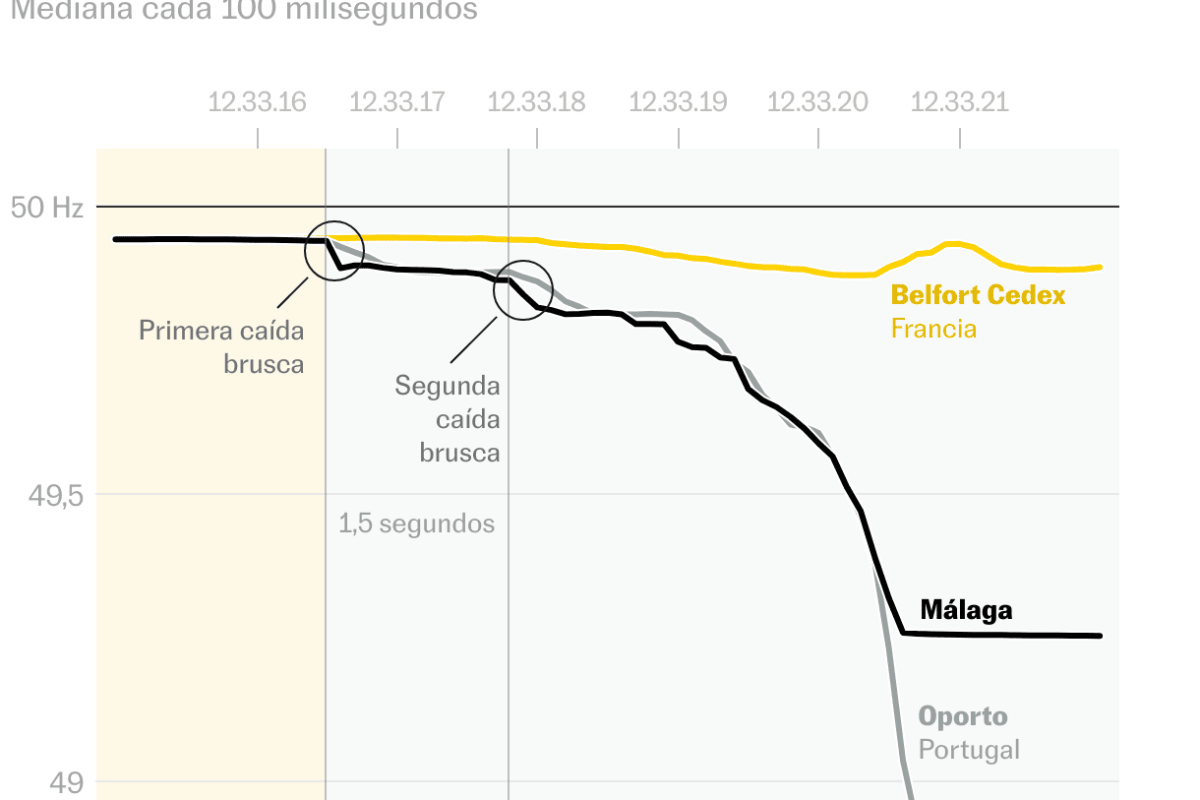

Lo que sí hemos podido identificar son las dos caídas, por sus presumibles efectos sobre la frecuencia en la red. En los datos de Gridradar, se pueden ver dos bajadas bruscas de frecuencia, separadas por esos 1,5 segundos aproximadamente.

Una incógnita en este punto es el momento exacto de la desconexión con Europa. Tras esas dos primeras caídas abruptas, se produjo presumiblemente una cascada de desconexiones, hasta que la pérdida total alcanzó un nivel descomunal: al menos, 15 gigavatios (el 60% de la demanda en ese instante). Superado ese umbral, y por diseño, es cuando la Península se desconectó de la red europea para evitar un posible apagón en todo el continente, como explican en el Ministerio para la Transición Ecológica.

2. ¿La primera caída de generación fue el primer evento de la cascada o hubo una causa anterior?

En la red hay indicios de una posible inestabilidad previa. Alrededor de las 12:20, los datos de frecuencia muestran oscilaciones en puntos de medición en Málaga (según Gridradar y el laboratorio suizo ZHAW).

Así lo explica Luis Badesa, profesor de ingeniería eléctrica en la UPM: “No se puede saber ahora mismo si realmente afectaron, porque el último tren de oscilaciones se atenuó casi diez minutos antes de los fallos de generación, pero sugieren que el sistema no estaba operando en condiciones de total normalidad en los minutos previos al apagón”.

Por su parte, REE ha dado a entender que las caídas de generación en el suroeste fueron el inicio de todo. Y el Ministerio para la Transición Ecológica dice que los datos preliminares con los que cuenta apuntan a que el sistema estaba estable en el momento previo a la presunta pérdida de generación. Pero son sus impresiones preliminares. El ministerio ha reclamado todos los datos brutos a las compañías eléctricas (que producen la energía) y a Red Eléctrica (que la transporta y opera el sistema).

3. ¿Por qué el sistema eléctrico no pudo reaccionar para compensar esas dos caídas de generación?

Es la pregunta fundamental. Mientras no se señale un fallo técnico o accidente que sea aislado y de gran magnitud, todo apunta a un fallo sistémico. La red falló por concatenación de problemas en lugar de resistir.

La red eléctrica está diseñada y operada para funcionar aunque falle un elemento (lo que se conoce como seguridad N-1). Puede aguantar la pérdida de una gran planta de generación de hasta un gigavatio (el equivalente a un reactor nuclear), una línea, un centro de transformación, etcétera. ¿Por qué cayó entonces? Marta Victoria ofrece dos alternativas: “No sabemos si la contingencia inicial fue excepcionalmente grande, o de lo contrario, si los mecanismos de compensación no funcionaron correctamente”.

El expresidente de Red Eléctrica Luis Atienza también ha recordado que el sistema cuenta con “cortafuegos”, que no actuaron en este caso. ¿Por qué? Atienza ha mostrado su sorpresa porque no saltaran los automatismos para encapsular el apagón, limitándolo a una zona, igual que media decena de especialistas consultados por EL PAÍS. Es inevitable preguntarse por la fiabilidad y la resiliencia de un sistema que se fue completo a tensión cero.

¿Qué otros factores han podido contribuir?

La falta de inercia en el sistema

Muchos expertos creen que el peso de la solar y la eólica en el momento del apagón pudo ser un elemento que contribuyese a la cascada de fallos después de la primera inestabilidad. Antes del incidente, la red española se alimentaba mayoritariamente con energía solar (59%) y eólica (11%). No son los niveles más altos de las últimas semanas, pero sí altos con perspectiva histórica —la red tiene décadas—. España estaba operando con relativa escasez de “inercia síncrona”.

Los generadores rotatorios gigantescos de las plantas hidroeléctricas, nucleares y el resto de térmicas tienen gran cantidad de inercia y energía cinética acumulada en su giro, y eso ayuda a autoestabilizar la red cuando baja la generación. Pero, de manera clave, las centrales solares y eólicas no aportan esa inercia síncrona de manera natural. Es decir, que la falta de inercia pudo limitar la capacidad de compensar perturbaciones en la red.

Manuel Alcázar Ortega, profesor del departamento de ingeniería eléctrica de la UPV, lo asegura: “Había una reducida contribución de generadores que pudieran proporcionar inercia”. Y señala la alta producción fotovoltaica como un factor: “reduce la inercia física del sistema —que proporciona la generación rodante— y la capacidad de gestión de energía reactiva, lo que reduce su capacidad de reacción”.

Esta problemática es conocida en el sector. Por ejemplo, la asociación europea de operadores de transporte, ENTSO-E, tiene un proyecto, Project Inertia, para “ofrecer la explotación segura y eficiente de un sistema descarbonizado y preparado para el futuro”.

No es en absoluto una enmienda a las renovables. Hay soluciones tecnológicas para generar inercia sintética que acompañe la generación solar y eólica, como convertidores electrónicos o baterías. Lo apunta Alcázar: “son elementos que permiten compensar esta falta de inercia física”. Además, la inercia se puede conseguir también con una renovable: la hidráulica. España puede aumentar los bombeos —es decir, los circuitos de dos embalses que sirven para acumular energía, que se puede volcar a la red eléctrica cuando se necesite—. Son elementos nuevos. Javier Blas en Bloomberg hablaba de hacer ajustes: “El mundo no abandonó las centrales de combustibles fósiles y nucleares porque Nueva York sufriera un gran apagón en 1977. Y no debería renunciar a la energía solar y eólica porque España y Portugal se quedaran sin suministro eléctrico durante unas horas. Pero deberíamos aprender que el diseño de las redes, las políticas y el mapeo de riesgos aún no están preparados”.

Un ejemplo de medida sería paliar el retraso de España en el despliegue masivo de baterías que sí se ha producido en Alemania o en California. Lo apuntaba Pedro Fresco, director general de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía y exdirector general de Transición Ecológica de esa comunidad: “Baterías e interconexiones fuertes son los mejores antídotos contra los apagones. Hay que instalar más de las primeras, que convierten en síncronas a la fotovoltaica y la eólica, y mejorar las segundas”.

La poca interconexión con Europa

También se apunta un problema histórico de nuestra red: la falta de interconexión de la península Ibérica con el sistema europeo. Lo hizo Eduardo Prieto, director de servicios para la operación de Red Eléctrica, destacando la seguridad: “los sistemas eléctricos cuanto más interconectados están, son más seguros, más robustos, más capaces de hacer frente en mejores condiciones a las perturbaciones”.

En España la capacidad de interconexión equivalía en 2023 al 4,4% de nuestra capacidad de producción, una cifra muy por debajo del 15% que la Unión Europea marcó como objetivo para 2030.

¿Cómo se opera la red eléctrica?

El sistema se puede ver con tres componentes: los elementos de generación (como las centrales nucleares o las granjas de placas solares), los elementos de transporte de alta tensión y de distribución y, por último, el consumo de industria y hogares. Por encima, coordinando el correcto funcionamiento de todo, está el Centro de Control de Red Eléctrica.

El Centro de Control tiene una labor esencial: garantiza el balance instantáneo entre la electricidad que demandan los usuarios y la que se produce en las centrales. Esto implica prever la energía que va a demandar el país, programar la producción correspondiente, y luego actuar en tiempo real ante cualquier desequilibrio.

¿Por qué se tarda horas en recuperar la red?

El arranque completo desde cero es una operación compleja y poco frecuente —porque los apagones totales son raros—. Ayer muchos expertos internacionales miraban el proceso casi con curiosidad. Prieto explicó cómo fue ese “proceso coordinado” de reposición.

Consistió primero en buscar las “fuentes de tensión sanas”, en frontera con Francia y Marruecos. Desde esas fronteras, actuaron para energizar una parte de la red española (en País Vasco, Cataluña y el sur de Andalucía). El objetivo era “llegar a los servicios auxiliares de las centrales de generación para que pudieran comenzar los procesos de arranque y acoplamiento”. Una vez arrancados esos servicios, continuó propagándose la tensión al resto de elementos de la red y a las centrales de generación, para que el sistema “pudiera crecer”.

Se siguió una estrategia de arranque en isla o por zonas. ¿Por qué? Porque solo algunos grupos de generación pueden iniciarse por sí mismos desde cero tensión: “son centrales hidráulicas ubicadas en las distintas cuencas”, explicó Prieto. Estas centrales fueron arrancando, y estabilizándose con algunas cargas —suministros de consumidores— de manera paulatina. Esas islas fueron luego ganando generación y consumo en paralelo, creciendo en tamaño y estabilidad, para luego unirse unas con otras, hasta retejer la red.

Créditos

Con información y desarrollo de José A. Álvarez, Borja Andrino, Montse Hidalgo y Luis Sevillano Pires.

Fuente: Noticia original